2019年12月25日,最高人民法院发布了《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(2019修正),共100条,其中对自认规则的规定多达7条。

一、 自认规则

自认,是指对自己不利事实的承认。自认作为一种完善的证据方式,对法院和当事人都有约束力。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十二条规定:一方当事人在法庭审理中,或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中,对于己不利的事实明确表示承认的,另一方当事人无需举证证明。对于涉及身份关系、国家利益、社会公共利益等应当由人民法院依职权调查的事实,不适用前款自认的规定。自认的事实与查明的事实不符的,人民法院不予确认。因此,除涉及身份关系、国家利益、社会公共利益等应由人民法院依职权调查的事实之外,一旦当事人对对方当事人主张的事实予以承认,就可以免除对方当事人对主张事实的证明责任。

自认要求一方当事人在法庭审理中,或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中,对于己不利的事实明确表示承认,故自认一般要求以明示的方式作出。但是,一方当事人对于另一方当事人主张的于己不利的事实既不承认也不否认,经审判人员说明并询问后,其仍然不明确表示肯定或者否定的,视为对该事实的承认。此种默示的自认称为拟制自认。因为案件事实的发现主要来源于利益对立的当事人之间所展开的诉答与抗辩,但如果一方当事人以消极沉默的的形式使案件事实因缺少对抗而出现真伪不明时,消极沉默方在审判人员充分说明后仍不明确的,可认定其为自认。

自认分为诉讼中的自认与诉讼外的自认。所谓诉讼中的自认,是指在本诉进行中,当事人一方对于他方主张的事实表示承认或视为表示承认。所谓诉讼外的自认,也称为裁判外的自认、证据上的自认、非正式的自认,指的是在本诉进行之外的其他场合(包括在其他诉讼过程中),当事人一方对于他方主张的事实表示承认或视为表示承认的行为。诉讼中的自认与诉讼外的自认效力不同,诉讼中的自认直接起到免除对方当事人举证责任的效果,法院应依自认认定案件事实。而诉讼外的自认仅作为当事人证明自己事实主张的一项证据,由法院审查判断其证明力。另外,《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百零七条规定:在诉讼中,当事人为达成调解协议或者和解协议作出妥协而认可的事实,不得在后续的诉讼中作为对其不利的根据,但法律另有规定或者当事人均同意的除外。故诉讼中的自认不包括调解、和解时对己方不利事实的承认。

二、 本所实务

本所曾经办理过一起案件:甲公司起诉乙公司请求其支付工程款,在起诉状中,甲公司陈述乙公司项目部陆续支付甲公司工程款1471万余元,并在一审中提交证据证明。但是在一审诉讼过程中,一审法院对已付工程款进行鉴定,鉴定机构在列举双方各自主张金额及差异外,没有确定的给出结论意见已付工程款为多少。一审判决根据鉴定意见认定乙公司已付工程款为1388万余元。

在本案的二审审理过程中,本所代理乙公司,主张甲公司在起诉状中陈述的乙公司已付1471万余元工程款并提供证据证明已经构成了对乙公司已付工程款的自认。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(2001)第七十四条规定,诉讼过程中,当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据,人民法院应当予以确认,但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。故应按照甲公司自认的数额认定乙公司已付工程款。

二审法院认为,甲公司在起诉状中陈述“被告项目部陆续支付原告工程款1471万余元”已经构成自认,在诉讼过程中,甲公司再主张其已收工程款为1388万余元,少于其自认的1471万余元,必须提供相应的证据予以推翻。但从其提供的证据来看,不能推翻其自认的1471万元,现在甲公司否定自认的已付工程款,违反民事诉讼的禁反言规则,遂认定乙公司已付工程款为1471万余元。

由此可见,自认是当事人基于处分权行使而实施的一种诉讼行为,具有免除对方举证责任的效力,同时还具有约束法院裁判的力量。故在庭审质证过程中,应紧紧抓住对方已作出自认的事实,尽量通过正式询问获取对方当事人的承认。如对方当事人承认了相关事实,即使不构成诉讼上的自认,也可以为法官裁判提供自由心证的依据。如己方当事人已作出自认,与客观事实不符的,应及时提供证据推翻自认的法律效力。

三、 新《民事诉讼证据规定》中关于自认的规定

最高人民法院于2019年12月25日发布的 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(2019修正)(以下简称新《民事诉讼证据规定》)与《最高人民法院关于修改<关于民事诉讼证据的若干规定>的决定》(以下简称《修改决定》)修改、完善了当事人自认规则,更好平衡当事人处分权行使和人民法院发现案件事实的需要。

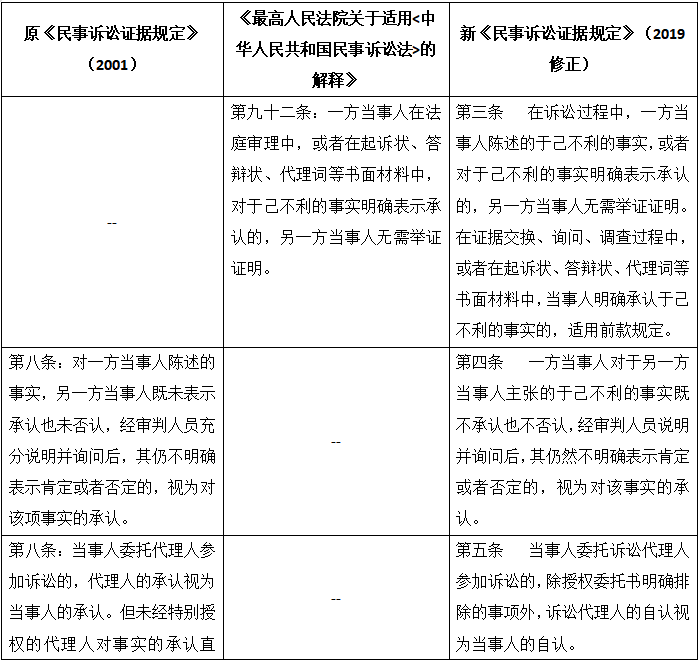

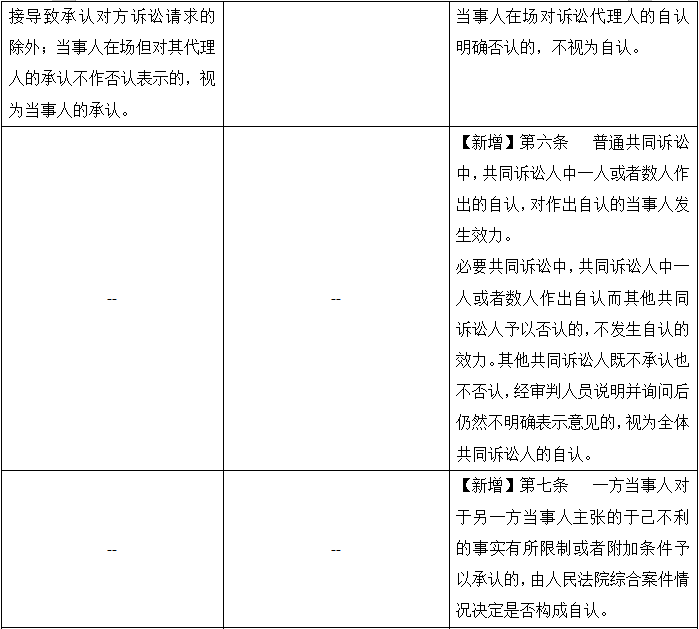

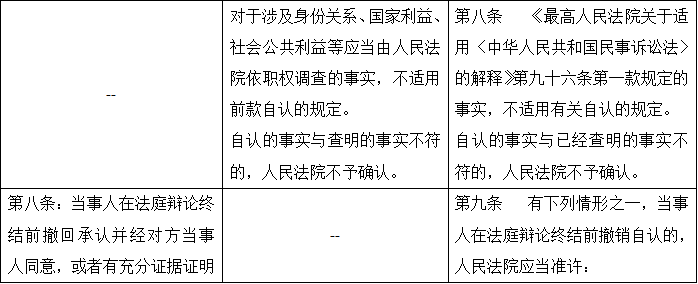

关于自认规则的新旧对比如下:

本次修改主要体现在两方面:其一,对于诉讼代理人的自认,不再考虑诉讼代理人是否经过特别授权,除授权委托书明确排除的事项外,诉讼代理人的自认视为当事人本人的自认;其二,适当放宽当事人撤销自认的条件,对于当事人因胁迫或者重大误解作出的自认,不再要求当事人证明自认的内容与事实不符。同时,《修改决定》还对共同诉讼人的自认、附条件自认和限制自认作出规定。另外,强调对于可能损害国家利益、社会公共利益的事实,有关身份关系的事实以及当事人恶意串通损害他人合法权益的事实,即使当事人对事实无争议,人民法院也不能受当事人自认的限制,而应当充分发挥依职权调查收集证据的功能与作用。