一、“彩礼为礼”——彩礼溯源

纵观古今,婚俗文化由来已久。据查,“彩礼”始创于西周的“婚姻六礼”。古籍《仪礼》有云:“昏有六礼,纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎。”纳征,用当下的习俗来理解,即为男方在婚前给女方“彩礼、聘金”。

历数彩礼物件种类的变更史,历朝历代对于彩礼的要求均不相同,从古至今,基于社会物质条件与经济基础的不同,彩礼物件也大不相同,细数之有:西周的玉帛裘皮、汉朝的黄金首饰、隋唐的绫罗绸缎、90年代的“三转一响”(缝纫机、自行车、手表、收音机)以及如今的“三子”(车子、房子、票子)。即便历史各朝代所要求的彩礼物件不同,但彩礼的内在寓意与功能却大抵相近——普遍被视为求两姓之好的橄榄枝,同时“纳征”之举也被理解男方向女方家庭表达谢意的礼节之举、补偿之措。

二、“彩礼非礼”——天价彩礼的成因及社会现状

谈及彩礼的演变史,上世纪50-60年代,彩礼只需一笔名义上的礼金即可;60-80年代,彩礼逐渐变为家具、自行车、家具等大件用品;90年代后,彩礼逐渐演变为大额金钱;2010年后彩礼逐渐演变为万里挑一(11000)、四金一钻、有车有房。上述彩礼的演变,绝非一因之果,最终天价彩礼的出现是当前国内男女比例供需失衡、男女方家庭“面子观念”、博弈思想、部分地区经济落后等综合作用的结果。

近年来,因天价彩礼引发的惨案时有发生。随着彩礼物品由“三转一响”向“三子”转变,彩礼婚俗早已由原来追求“合二姓之好”的礼节之举,逐渐演变为“棒打鸳鸯”的施压之措。全国人民代表大会代表、江西省住房和城乡建设厅厅长卢天锡曾在《关于整治农村高价彩礼 促进乡风文明的建议》一文中提到:“高价彩礼物化了婚姻,让婚姻蒙上了阴影,给双方家庭带来了许多困扰,损害了淳朴的社会风气,让一些农村家庭生活负担不断加重。”动辄20万、30万、40万的数字排列,不仅给当事人带来不可磨灭的情感伤痛,让相恋多年的情侣被迫分离、反目;更甚的是,其对国家乡村振兴战略布局的实现、文明乡风的构建、良性经济循环均产生了不同程度的影响。显然,失去初心的“彩礼”婚俗,体现的不仅仅是中华文明礼节的变相衰退,其本质更是在挑战现代的经济、文明与法纪。基于此,由天价彩礼引发的系列“血案”,亟需通过制度构建、观念树立予以规范整改。

三、“法说彩礼”——现有法律规定及典型案例

(一)立法现状

正所谓,法令行而私道废。要使彩礼在婚恋关系中规范化运行,应有的法律规范必不可少,尤其是上位法不可缺位。但是,关于彩礼的立法现状,通过检索可知,2021年前,从法的效力层级来看,国家各部门均未就“彩礼”问题制定专门的法律(此处特指狭义的法律),仅有《国务院关于进一步宣传贯彻婚姻法的通知》及个别地方性法规中附带性地提及关于“彩礼”规范化运行的原则性规定。2021年1月1日,《中华人民共和国民法典》虽承继了《婚姻法》(已失效)“禁止借婚姻索取财物”的规定,此条款勉强能够算得上是对天价彩礼的“隐形规范”,但就法律规则而言并无太多具备指引作用的创新之举。同年,以《民法典》为基础,最高人民法院发布《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>婚姻家庭编的解释(一)》(以下简称“《解释一》”),《解释一》第五条规定:“当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的,如果查明属于以下情形,人民法院应当予以支持:(1)双方未办理结婚登记手续;(2)双方办理结婚登记手续但确未共同生活;(3)婚前给付并导致给付人生活困难。适用前款第二项、第三项的规定,应当以双方离婚为条件。”上述规定虽对彩礼返还问题进行了清晰界定,一定程度上为法院处理彩礼引发的婚姻家庭纠纷提供了基本的裁判指向,但关于彩礼该如何定性、达到多少额度能够被认定为可被法律规范的“天价彩礼”、阻断“天价彩礼”出现的实施方式、“天价彩礼”出现后的处理方案等问题在法律规则设定中仍属空白。

(二)司法现状及典型案例

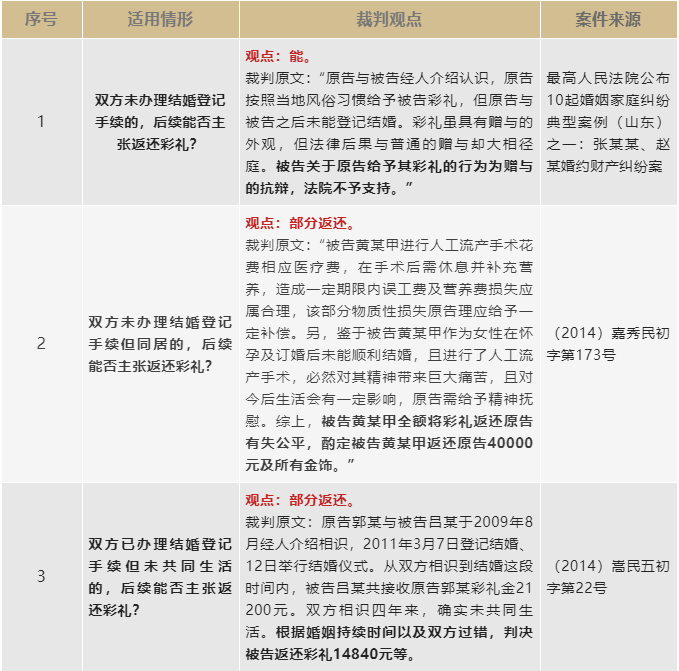

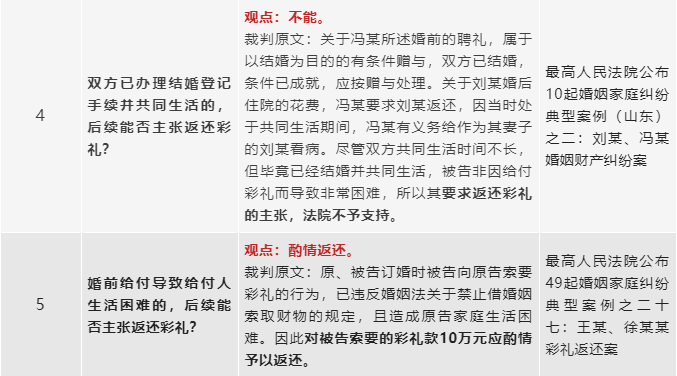

就各地的司法现状来看,关于彩礼的案例纠纷多以男方欲向女方及女方家庭主张返还彩礼为纠纷起点。各地法院审理此类案件的法律依据多为《最高人民法院关于适用<中华人民共和国婚姻法>若干问题的解释(二)》(已失效)、各地法院自行编写的《案件审理指南》以及2021年新颁布的《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>婚姻家庭编的解释(一)》。针对形态各异的社会情形,法院以上述条文与司法解释为裁判依据进行了自由裁量,笔者以彩礼返还情形为主要着眼点,选取了如下典型案例,案中裁判所决与法院的裁判观点虽仅涉及彩礼返还问题,但也在一定程度上表明了国家整治“天价彩礼”的倾向与决心。法院作出如下判决,维护的不仅仅是案件当事人的经济权益,更在于还婚恋关系以自由、还婚嫁习俗以风清气正。

典型案例及其裁判观点:

四、让彩礼回归“礼”

显然,从国家政策到司法解释再到法律法规,国家有关部门虽正逐步将彩礼问题搬上立法的荧幕,但现行规定仍难以应付社会纷繁复杂、波诡云谲的人情纠纷。该采取何种路径将“彩礼”婚俗拉回“礼”之轨道,恐怕是国家各部门未来几年应努力的方向。

笔者认为,畅通彩礼回归路径可从以下几点着手:(一)加大上位法的构建力度。婚恋关系关乎社稷民生,从立法层面来说,有必要制定一部规范婚姻家事的上位法,为下位法的构建提供指引。为保障法律文件的实操性,建议在该部法律规范中对彩礼的概念、范围、金额、彩礼返还主体、返还比例认定等予以规定。同时,国务院民政部等有关部门也可及时对接社会实际需求出台系列打造文明婚嫁、营造良好风尚的政策规定。(二)重视乡规民约的教化作用。乡村治理向来是是社会治理的重点内容,法治社会的构建既要重视法律法规的供给,也要重视村规民约的构建。在乡规民约的筹建上,应加强对营造文明婚嫁、打击高价彩礼的规则设置,从细处着手,引导村民树立正确的“彩礼观”。(三)完善社会保障。现有“天价彩礼”陋习的出现,从本质上来说可认定为是社会经济落后的结果。经济基础决定上层建筑。唯有地区经济水平提升,方能根除此陋习。因此,政府应立足国情,因地制宜,“筑巢引凤”,发展地区经济;同时应精准完善各地基础设施建设、社会保障体系,缩小城乡差距,有效配置男女资源。

2022年8月,中央八部门联合印发《<开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作方案>的通知》,明确开展专项治理工作,重点整治高价彩礼等陈规陋习。相信在类似政策法规的不断努力下,通过家国共筑,齐心协力,在不久的将来,价格高昂、“棒打鸳鸯”的彩礼“三子”将逐步回归为最初的“礼”。